Rares sont les histoires surnaturelles, en littérature comme au cinéma, qui, à un moment ou à un autre, ne se confrontent pas au regard de Dieu, ou à son absence. Rares sont les brouillards opaques qui ne dessinent pas, d’ailleurs, les frontières de quelques mondes intermédiaires, singulièrement sur grand écran. Enfer, purgatoire, limbes ? Rares sont les demeures victoriennes brumeuses qui ne recèlent pas, dès lors, de portes qui claquent ou de chuchotements inquiétants. Et rares, enfin, sont les jeunes mères, pieuses et seules, qui, dans un tel contexte, ne sont pas rattrapées par leurs vertiges et leur folie… D’où vient alors que Les Autres, examen d’entrée d’Alejandro Amenabar à Hollywood en 2001, bien que brassant toutes ces figures imposées du film fantastique scintille comme "le" diamant noir d’une filmographie pourtant brillante ?

D’abord, et pour l’essentiel, parce que très peu de longs métrages distillent avec une telle élégance – splendide travail sur le clair-obscur – une anxiété, un instinct de mort aussi profonds et envoûtants. C’est peu dire qu’Amenabar parvient à restituer, par la seule force suggestive de sa mise en scène, l’impact de nos terreurs enfantines les plus enfouies. Ici, dans ce manoir où vivent isolés, comme abandonnés à eux-mêmes, une mère et ses deux jeunes enfants, nul besoin d’effets spéciaux pour effrayer. Tout converge, simplement, pour que la peur du noir et de l’enfermement, peur archaïque s’il en est, ne cesse de nous tarauder. Lentement, insidieusement, implacablement.

Etrange, vous avez dit étrange ?

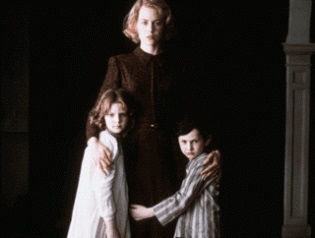

Ainsi, l’étrange maladie du frère et de la sœur, qui ne supportent pas de lumière plus forte que celle des bougies. Chacune des fenêtres des pièces où ils se déplacent est donc occultée, recouverte d’épais rideaux, tandis que leur mère, corsetée dans son tailleur impeccable d’austérité (cela se passe en 1945), prend soin de fermer derrière eux chaque porte à clé (elle en détient une cinquantaine à son trousseau). Ainsi, justement, le cliquetis obsédant de ces clés qui vrille les oreilles, d’autant plus que dans ces ténèbres labyrinthiques, l’ouïe devient "le" sens prédominant. Ainsi, le regard aveugle d’une des domestiques, surgie comme de nulle part avec ses deux compères, guides hasardeux tels des spectres, qui voient ce que d’autres refusent d’envisager. Ainsi, enfin, cette idée saisissante du "livre des morts", albums où l’on retrouve des photos anciennes, en noir et blanc, d’hommes, de femmes et d’enfants aux yeux clos… Ainsi, au fond, ce jeu permanent entre le jour et la nuit, le visible et l’invisible, le dedans et le dehors (tentant vainement d’y chercher son mari disparu à la guerre, la mère s’y égare une fois, à l’orée de sa forteresse victorienne et… victorieuse).

Comment ne pas frissonner, piégés par la lenteur mélancolique, quasi-romantique, du rythme du film ? Comment ne pas envisager chacune de ces pistes comme autant d’indices d’un malaise indicible ? Comment ne pas s’interroger sur ces "intrus" qui oppressent chaque fois davantage cette figure maternelle à fleur de peau ? Le fait est, bien sûr, que comme dans tout cauchemar éveillé, dans tout conte gothique au fond, cette histoire en forme de dérive est suspendue à un secret. La grande finesse – terriblement efficace – d’Amenabar, c’est d’introduire le doute (donc un semblant… de lumière) par le biais des enfants. Singulièrement par la fillette, pré-adolescente au charme sauvage et magique, qui, seule, prend le risque de défier – de questionner tout du moins – les certitudes opaques de sa mère. C’est d’autant plus troublant que ces confrontations féminines (baignant de sexualité réprimée) s’appuient sur des références religieuses constantes, sévères, la Bible servant de bouée de secours à Grace, la mère en perdition. De fait, rien qu’avec le choix de ce prénom, on se doute que le cinéaste est au minimum agnostique ! Et l’on se doute, aussi, qu’au-delà des fantômes éventuels, ce qui hante le cinéaste espagnol, c’est bien la question de l’au-delà.

Du coup, bien sûr, la résolution de son secret, à la toute fin, peut sembler terne, facile, même si elle a l’intelligence de conserver une part d’ambiguïté. Reste qu’il fallait bien, d’une façon ou d’une autre, sortir de ces limbes ingénieuses mais si oppressantes… On lui en est donc reconnaissant de toute façon ! Sachant que l’on n’oubliera pas de sitôt – et peut-être même jamais – l’inquiétante étrangeté du regard de Nicole Kidman, actrice exceptionnelle qui trouve là son plus grand rôle. Dieu sait quel pacte Hitchcock, s’il avait eu l’insolence d’être immortel, aurait pu nouer avec elle…?