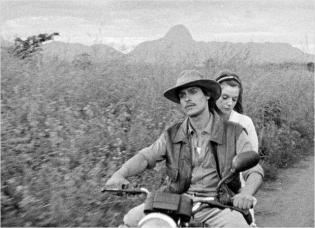

Une séparation en deux parties a priori distinctes s’opérait déjà dans les deux premiers longs métrages de Miguel Gomes, La Gueule que tu mérites (2006) et Ce cher mois d’août (2009). Dans Tabou, elles se répondent, s’interpellent : c’est un film d’allers-retours, entre un passé rattaché à la mémoire d’un seul homme et un présent morose hanté par ce qui a été et qui n’est plus. Cette perte d’un idéal, d’un paradis perdu traverse tout Tabou, tourné à l’ancienne dans un splendide noir et blanc granuleux et en format carré, en 35mm pour la partie contemporaine, en 16mm pour la partie africaine. Celle-ci est par ailleurs quasi muette : pas de dialogues enregistrés, seuls la voix off de Gian Luca et les bruits environnants composent le fond sonore. Tabou est pourtant tout sauf passéiste : il y a simplement qu’il témoigne d’une manière de faire du cinéma en train de s’éteindre. Le passé qu’il met en scène est celui qui se matérialise par la parole d’un homme, seul à avoir vécu les évènements dont il est question : la magie du film est de faire en sorte qu’on y croie, que jamais on ne remette en question ce qui nous y est dévoilé. Les titres des deux parties (que Gomes a empruntés au Tabou de Murnau) en sont le témoin ironique : tout est affaire de point de vue, la vie en Afrique avait-elle peut-être des allures de paradis pour les uns que c’était l’enfer pour d’autres.

Tabou tire à lui mystères et légendes (bêtes sauvages indomptables, amours tracassés) au service d’un récit romanesque qui ne s’accomplit finalement que par ce qu’on avait déjà vu auparavant : les femmes de la première partie, dans un Lisbonne de fin d’année où il pleut inlassablement, étant les héritières malgré elle d’un passé distant qu’elles n’ont pas partagé mais dont elles viennent toutes. C’est cette manière d’essaimer les indices qui fait de Tabou un si beau film : une anecdote de singes excités, susurrée par Aurora sur son lit de mort et qu’on prend d’abord pour des élucubrations, n’est que la rémanence d’une expérience lointaine, qu’il n’y a aucun moyen de vérifier mais dont on ne doute pas un instant. Le film prend la mesure du temps qui passe, qui ne se rattrape plus : un jour après l’autre aujourd’hui, quand les heures se délitent dans la solitude ; de mois en mois à l’époque, quand le vertige était encore loin d’être révolu, quand Gian Luca avait « brisé bien des cœurs sans en tirer beaucoup d’avantage ou de bonheur », quand Aurora se faisait offrir des crocodiles de compagnie. Toutes ces choses ont fini par disparaître, ce sont elles que Tabou convoque tout du long.

Miguel Gomes a vu Murnau, on le sent. Son film reprend le titre du tout dernier long métrage du grand cinéaste allemand, il a baptisé son personnage central Aurora, rappelant forcément L’Aurore (1927) du même Murnau. Mais la citation n’est jamais explicite : Tabou est bien, par touches, expressionniste, dans la mesure où il fait surgir l’émotion par la subjectivité et la peinture d’une réalité toujours trouble. On ne saurait pourtant réduire Gomes à un rôle de repreneur, tant il mêle aussi bien le mélo et l’intime, que le film d’aventure et l’observation précise de mouvements quotidiens. C’est plutôt un passeur de mémoire ; son film, un hommage rendu au cinéma tel qu’il se faisait avant, avec une foi immense en des histoires envoûtantes qui existeraient par le seul désir d’y croire, d’être emporté. Et lui, Gomes, se tient là, à la pointe d’un cinéma portugais qui a déjà bien commencé d’éclore, avec João Pedro Rodrigues ou Pedro Costa, côte-à-côte avec son ami João Nicolau dont L’Épée et la rose (2011) partageait une même ivresse de cinéma. Son Tabou est l’une des plus grandes émotions de l’année, formidable représentant d’un genre que l’on croyait enterré : le film qui, dans un même temps, donne aussi bien à théoriser qu’à rêver.

À lire : l’entretien avec Miguel Gomes.