Alors que la tendance du cinéma italien est de faire resurgir les préoccupations des années de plomb, comme dans Romanzo Criminale (Michele Placido, 2006), Francesco Munzi nous livre avec Saimir un film touchant sur le monde actuel. Cette première œuvre dévoile, avec en toile de fond l’immigration clandestine, le malaise d’un adolescent albanais vivant dans une Italie inédite.

Saimir suit la vie d’un adolescent en quête de moyens pour fuir une vie qu’il qualifie lui-même d’inexistante. Contraint de participer aux activités frauduleuses de son père, d’être le témoin d’un réseau de prostitution et réduit à la condition d’immigré, il va chercher à s’en émanciper. Cette nouvelle responsabilité conclut le film, Saimir dénonçant progressivement son père, le quittant finalement pour une autre errance mystérieuse, bien connue des immigrés.

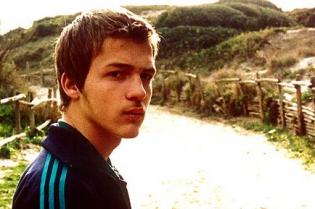

L’intérêt du film repose sur le malaise de cet adolescent, sujet déjà vu mais ancré, cette fois-ci, dans un contexte particulier. On ressent de la compassion et de la pitié pour ce personnage dont le mutisme dérange jusqu’à mettre mal à l’aise. Un sentiment véhiculé par une mise en scène très réaliste et par cet acteur amateur auquel chacun peut s’identifier. Au côté de Saimir, le réalisateur nous invite à passer le cap de l’adolescence, éternel passage obligé. Par un jeu de cadrage montrant le personnage de dos, nous entrons dans le récit par l’intermédiaire de la caméra et nous nous immisçons dans cette Italie morne et insalubre. L’entrée dans cette fiction peut même confronter le spectateur à ses propres souvenirs. Malgré le contexte de l’immigration albanaise et la figure porte-parole de Saimir, le cinéaste italien parvient à faire de lui un personnage familier.

Saimir pose aussi des problèmes d’actualité, Munzi transformant le spectateur en témoin de l’immigration clandestine, des réseaux de prostitution et des exclusions communautaires, éternels débats. Gêné et horrifié du désordre social, on en prend « plein les yeux », et c’est là que réside la force du film. Par des plans d’ensemble fréquents, les failles de cette société jaillissent en même temps que la culpabilité du spectateur impuissant devant les conditions précaires des immigrés. Ils seront toujours, malgré leur persistance et leur courage, les victimes d’une société d’exclusion. Saimir incarne cette image du rejet au côté des Gitans. Or, l’exclusion ne s’arrête pas là. Michela, lycéenne aimée du jeune albanais, refuse de revoir Saimir après la découverte de ses vols à la tire et de sa condition de vie misérable. Nationalité et différence sociale sont les obstacles à surmonter pour intégrer autrui. Ainsi, le film n’est pas une œuvre engagée puisque le réalisateur ne prend pas parti, ce qui est bien dommage, mais plutôt une œuvre réflexive aussi bien sur des sujets politiques que sur ses sujets personnels ; les deux étant complémentaires.

Seul bémol : filmé caméra à l’épaule, Saimir use de techniques mille fois employées et manque d’originalité. Il est dommage que le réalisateur ne transcende pas cette technique, connue du public par les frères Dardenne notamment, pour l’enrichir et surpasser les codes de la réalisation. L’adolescent qui nous sert de guide rappelle le premier film de Kim Rossi Stuart, Libero, récemment sorti sur les écrans. Enfin, certains choix de cadrages semblent imposer une distance avec les personnages, comme si le cinéaste refusait de prendre parti, comme s’il nous plaçait en spectateurs lointains de l’histoire qui défile sous nos yeux.

Francesco Munzi manie habilement sujet intimiste et sujet d’actualité, parvenant à intégrer profondément le spectateur dans sa fiction. Saimir répond à une fine observation des relations humaines. Alors qu’une prise de position vindicative face aux thèmes politiques aurait influencé le regard critique du spectateur, Munzi laisse le débat ouvert et offre l’opportunité à chacun de porter un jugement personnel. Espérons toutefois que cette nouvelle porte ouverte ne sera pas trop longue à se clore, dans les meilleures conditions possibles face à la crise de l’immigration.