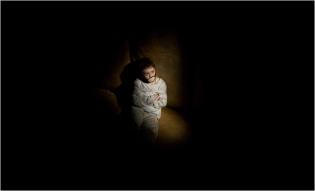

Brutale, l’introduction d’Insensibles renvoie directement au Temps du loup (2003) qui interrogeait déjà la nature de l’héritage que nos sociétés risquent de laisser aux prochaines générations. À la fin de son film, Michael Haneke montrait un enfant sur le point de s’immoler. C’est précisément par cette concrétisation que débute Insensibles. Incapables de différencier le possible de l’interdit, grandissant dans une société exsangue à l’aube d’une guerre civile, des enfants insensibles, frappés par une maladie alors inconnue, se mutilent atrocement comme pour matérialiser une absence. Cette absence, c’est celle des sentiments, de l’espoir qui se fait ombre, du Bien et du Mal. Cette génération d’insensibles, de sacrifiés sur l’autel de l’horreur et de la guerre, va être placée en 1931 (soit au début de la Seconde République espagnole), pour se protéger d’elle-même, dans une prison lugubre remaniée en hôpital psychiatrique de fortune. Parmi eux, le jeune Benigno, enlevé comme les autres à ses parents, dont le destin est le fil conducteur du film. En parallèle, le scénario va décrire une autre fracture : de nos jours, un chirurgien, José, est victime d’un accident dont il ne sortira pas indemne.

À la recherche d’un lien, d’une continuité

L’intrigue d’Insensibles fonctionne comme le retour du refoulé : quelque chose que l’on aurait depuis longtemps enterré (et intériorisé comme transgression) se dégage tout à coup, brisant par là-même toute croyance dans le présent. Ce bouleversement des certitudes s’illustre par un choc. Physique d’abord avec l’accident de voiture dans lequel José perd sa femme, psychologique ensuite lorsqu’il prend conscience de son cancer. De cette double fissure va découler une énigme sur fond de recherche de filiation, qui prend racine pendant la guerre d’Espagne. José va devoir démêler l’ineffable des faux-semblants, recomposer ses origines et ainsi retrouver le chaînon manquant d’une génération brisée et orpheline.

Cette quête, Juan Carlos Medina la met en scène astucieusement en multipliant les aller-retours entre passé et présent. On peut toutefois lui reprocher un certain déséquilibre dans le traitement des deux époques : l’aspect viscéral du passé se révèle plus accrocheur que l’étrangeté un tantinet larmoyante du présent. Reste que les moments les plus brillants d’Insensibles se situent à leur exacte jonction. On pense notamment à la séquence finale, très onirique, mais surtout à ce superbe fondu enchaîné où les deux strates temporelles viennent se juxtaposer pour mieux faire coïncider leurs fêlures. Dans sa geôle en 1935, renvoyant aux terribles années noires pré-putschistes, Benigno trace un chemin tortueux dans une mare de sang. Cette cicatrice se métamorphose aussitôt en une route sinueuse filmée en plongée. Sur celle-ci, José avance, sur la trace de ses ancêtres. Déjà utilisée pour tourner les films Melancholia (2011) et Drive (2011), la caméra Arri Alexa fait ici des merveilles.

Avec sa dynamique tout en allégories, son traitement très personnel des blessures de l’Espagne, sa saisissante esthétique de la fragmentation (raccords, espaces, visages) et ses nombreuses références – on pense par moments à Requiem pour un massacre d’Elem Klimov , 1985, ou encore à L’Esprit de la ruche de Victor Erice, 1973 –, Insensibles se révèle une excellente surprise et fait de Juan Carlos Medina un réalisateur à suivre de très près. Héritage éclatant de cette fameuse culture espagnole de l’hémoglobine et du bizarre initiée par les Jess Franco, Jorge Grau et autres Narciso Ibanez (Historias para no dormir, 1964), Medina fait, au travers de ce brillant réquisitoire, un rêve : celui de voir son pays se réconcilier, enfin, avec son passé.