La sortie de l’étonnant Sweeney Todd, nouvel opus de l’œuvre burtonnienne, est l’occasion de consacrer un article à ce cinéaste hors- norme, tant dans la création que dans l’entreprise cinématographique. Cette « marginalité » fait étrangement écho à un autre cinéaste, un des modèles de Burton, trop peu souvent évoqué, Tod Browning*. Ce dernier était d’ailleurs surnommé « l’Edgar Poe du cinéma », l’écrivain étant la référence absolue pour Burton. Tod Browning et Tim Burton, deux artistes inclassables puisqu’ils bousculent les codes du fantastique, du monstre et qu’ils se jouent des courants littéraires, picturales et cinématographiques.

Browning reste un de ces cinéastes qui sait mélanger les genres pouvant, dans un seul film, passer de l’aventure au fantastique, puis du mélodrame au suspense**. Burton, quant à lui, axe son travail sur le fantastique, mais la stylisation de ses images n’est pas sans rappeler l’expressionnisme allemand, surtout dans sa mise en lumière très contrastée, ses jeux d’ombres, et ses décors anguleux. Alors qu’on lui parle du Cabinet du Docteur Caligari, film phare des expressionnistes, il préfère évoquer les écrits du célèbre auteur américain, le Dr Seuss, connu pour ces œuvres enfantines : « ses livres étaient parfaits, : un juste nombre de mots, un rythme idéal, de formidables histoires subversives ». L’écrivain a notamment inspiré le cinéaste pour son premier court-métrage Vincent, très empreint du fantastique et de l’expressionnisme, touchant même à l’épouvante de par de terribles monstres et par la voix prêtée par Vincent Price, acteur indissociable du genre. Certains films de Browning seront dits « d’épouvante » à l’image de Dracula interprété par le fantasque Bela Lugosi, figure correspondant directement avec Burton, puisqu’il met en scène sa légende, presque quarante ans après sa mort, dans Ed Wood.

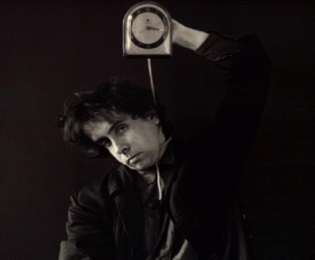

Ed Wood, Edward (aux mains d’argent), Ichabod Crane, Willy Wonka et dernièrement, Sweeney Todd, sont tous les personnages imaginés par Burton, puis animés et exaltés par le romanesque Johnny Depp. La relation des deux artistes n’est pas sans rappeler celle que Tod Browning entretenait avec son acteur fétiche Lon Chaney. Ce dernier, dont on ne dira jamais assez qu’il était….prodigieux, a sans doute inspiré l’acteur le plus en vogue à Hollywood, tant dans la transformation physique que dans la composition psychologique des personnages. Lon Chaney se grimait lui-même, inventant des maquillages improbables et toujours actuels, se torturait, se contorsionnait, dépassant parfois ses limites physiques pour servir un rôle. Johnny Depp, à l’évidence moins dans cet excès, n’hésite pas, lui aussi, à détruire sa « belle gueule » pour construire des visages complexes.

Deux des plus beaux films, à mon sens, Edward aux mains d’argent, de Burton et L’inconnu, de Browning traitent un thème général différent certes, mais sont emblématiques des ressemblances entre les deux cinéastes. On y retrouve en effet des personnages marginaux, hors de la société, monstrueux par leur physique inadapté au monde réel. L’un a d’immenses cisailles à la place des mains tandis que l’autre se fait passer pour un homme sans bras jusqu’à le devenir, volontairement, par amour. Deux rôles magistralement interprétés par l’un et l’autre repoussant donc les limites de la transformation physique, mais donnant aussi une dimension très ambiguë à leurs personnages. En effet, leur identité sexuelle, malgré leur amour pour des figures très féminines, est équivoque. Alonzo, chez Browning, apparaît très viril, mais alors que son ami Cojo, lui retire son corset, avec lequel il cache ses bras, l’homosexualité est clairement évoquée entre les deux, par la lenteur du geste de Cojo et par le dos emprisonné, nu et sublimé de Lon Chaney. L’ambiguité dans Edward aux mains d’argent est tout aussi présente : elle est représentée, non pas dans ses rapports aux autres mais par le physique androgyne et désincarné du personnage, destiné à un amour impossible.

Les personnages « browningiens » et « burtoniens » relèvent donc bien d’une certaine marginalité, tout comme leurs auteurs : leur cinéma est en marge du cinéma dit « hollywoodien ». Et pourtant, c’est Hollywood qui a porté les films de Browning et qui continue de soutenir ceux de Burton. Le public a peu à peu abandonné le premier alors que le second fait toujours recette. Enfin, si leurs œuvres jouissent aussi d’une grande portée poétique, il semble que Burton reste un peu plus consensuel, moins dérangeant qu’a pu l’être Browning.

Bibliographie

– Tim Burton, Antoine de Baecque, Cahiers du cinéma, 2005

– Tim Burton par Tim Burton, Mark Salisbury, Le Cinéphage, 2002.

– Cahiers du cinéma, décembre 2007, Tim Burton

Notes :

* Sortie de Tod Browning, fameux inconnu, dirigé par Pascale Risterucci et Marcos Uzal, CinémAction, 2007.

** voir l’article Browning et le genre