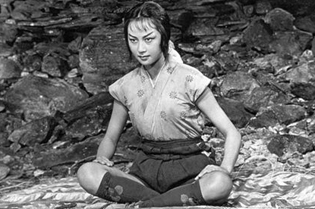

Les guerres civiles du XVIème siècle ont décimé le clan des Akizuki, dont la princesse héritière est l’une des seules survivantes. Pour redonner un souffle à la dynastie, elle doit réussir à quitter les contrées hostiles et atteindre les territoires d’un clan allié. Elle est aidée dans son périple par Rokurota, dévoué général du clan, et deux paysans, Tahei et Matashichi, engagés bien malgré eux dans cette mission de la plus haute importance.

Entre deux œuvres sombres et dures, Les Bas-fonds et Le Château de l’Araignée, Kurosawa réalise un film plus facile d’accès, fresque d’aventures épique mettant en scène une princesse sortie d’un conte de fées. Une fable qui aurait vite pu tourner à l’histoire « gentillette », mais c’était sans compter sur le savoir-faire de Kurosawa. Film relativement atypique dans la filmographie du cinéaste, La Forteresse cachée n’en demeure pas moins une œuvre intéressante, dont Georges Lucas avouera sans détour s’être librement inspiré pour sa saga Star Wars.

Evidemment, comparée à la noirceur de ses précédentes œuvres, La Forteresse cachée tend à faire office de divertissement sympathique et peu réflexif, agissant comme une pause avant une nouvelle exploration de la bassesse humaine dans Salauds dorment en Paix. Mais le ton résolument comique du film est mis au service d’un enchevêtrement de thématiques chères au cinéaste, telles que la fidélité, l’honneur, la trahison, la cupidité des hommes… Le cinéma de Kurosawa n’a jamais cessé d’être tourné vers l’homme, aussi bien dans les polars crépusculaires où l’esprit torturé des protagonistes n’exprime en réalité qu’un profond désarroi, que dans les films plus ancrés dans la réalité sociale, tels que Vivre ou Les Bas-fonds, qui évoquent de manière parfois cruelle le destin de personnages évoluant dans une société difficile à appréhender. La Forteresse cachée, sous sa façade tragi-comique, n’en résonne pas moins comme une nouvelle alerte lancée par le cinéaste.

L’action est bien présente, mais les scènes spectaculaires faisant parfois intervenir des centaines de figurants, alternent avec des séquences plus descriptives, centrées sur les personnages du film. En passant, on notera qu’une scène d’action rappelle fortement la montée des marches d’Odessa dans Le Cuirassé Potemkine de S.M. Eisenstein. Hasard ou clin d’œil ? Quoiqu’il en soit, la multiplicité des genres et des tons, entre humour, aventures et moments de grâce, est surprenante. La séquence d’ouverture en est une excellente illustration. Tahei et Matashichi, marchant le long d’une route, se disputent et se battent. Immédiatement, le ton comique l’emporte. Puis brusquement, un basculement se produit : un samouraï blessé arrive en titubant dans le cadre, et se fait tuer, là, juste sous les yeux des deux paysans.

Au niveau de la mise en scène, Kurosawa innove en utilisant le format scope, inédit alors au Japon. Et, comme bien souvent chez le cinéaste, on remarque une approche théâtrale dans les mouvements, dans le cadrage, dans les expressions des acteurs. Comme dans Le Château de l’Araignée, l’influence du théâtre Nô se fait très nettement ressentir, en particulier à travers les acteurs qui ne jouent pas tant sur leurs paroles mais davantage sur les gestes. Comme dans Le Château de l’Araignée aussi, c’est le plan d’ensemble qui domine La Forteresse cachée.

Œuvre déroutante, qui derrière un aspect « simpliste » de film de divertissement dissimule un message humaniste plus profond, La Forteresse cachée peut se comprendre comme une quête d’un monde meilleur. Un film troublant, qui esquisse tout à la fois sourire et questionnement fondamental.