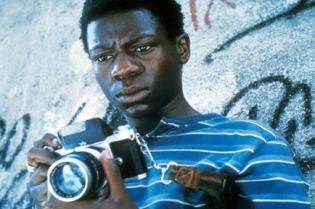

La Cité de dieu, premier film de Fernando Meirelles, nous amène au cœur des favelas de Rio. L’histoire est celle d’un garçon dont le rêve est de devenir journaliste, par idéal mais aussi par faiblesse car dans le monde cruel des favelas, il est trop tendre pour prétendre devenir un gangster. Il se retrouve pourtant malgré lui en plein milieu d’une sanglante guerre des gangs.

La première séquence donne parfaitement le ton. Une bande de voyous armés jusqu’aux dents se démènent pour attraper…un poulet. Arrivés en plein milieu de la rue principale, leur chef demande à notre héros, qui ne faisait que passer, d’attraper le poulet. Travelling circulaire, ralenti, zoom et dézoom. La police fait alors irruption, et l’explication finale peut commencer. Cette explication finale, on ne la verra qu’après un long flash-back nous replongeant aux origines de l’histoire, lors de la petite enfance des protagonistes. En voix off, le héros nous raconte comment Ze Pequeno, dès le plus jeune âge, nourrit des ambitions démesurées, se donnant les moyens de prendre le contrôle de la favelas et déclenchant une guerre des gangs dont le dénouement arrivera en « temps réel », après le flash back.

La Cité de dieu fait résolument penser au style Scorsese, à ce ballet de violence un peu gratuite mais qui toujours produit son petit effet, ponctué par quelques séquences ultra violentes (celle où un gamin tue Manu le coq, celle où un membre des « Microbes » se voit sommé d’exécuter sommairement l’un de ses compagnon de bande,…). La réalisation, elle, est encore plus frénétique que dans les films de Scorsese, c’est pour dire : la caméra est sans cesse en mouvement, mise en valeur par un montage taillé à la mitraillette. On pourra toujours opiner que tout ceci est bien ostentatoire et que les multiples effets stylistiques sont inutiles. Mais il faudra reconnaître que tout semble millimétré et parfaitement maîtrisé.

Le ton décalé, mélange d’ironie et cynisme de La Cité de Dieu fait lui aussi penser aux grands films de Scorsese. Le décalage entre la gravité et la dureté des propos (la délinquance juvénile dans les favelas) et le ton du film est caractéristique. Ainsi, après nous avoir montré comment le réseau de drogue embrigade les plus jeunes, le héros du film nous raconte ses échecs avec les filles. La guerre des gangs est presque tournée en dérision, réduite à une sorte de jeu de massacre parfaitement ludique. En outre, le film n’hésite pas à adopter un style documentaire, un peu dans la veine des Affranchis ou de Casino. L’équilibre est très juste, jamais le drame ne cède à la facilité du pathos.

Scénario solide, personnages fouillés et finalement attachants, mise en scène virtuose et rythme endiablé : La Cité de dieu est une expérience jubilatoire. On sort du film avec la tête qui tourne, en ayant l’impression d’avoir assisté à quelque chose de grandiose.