Ce que le film montre bien aussi, hormis la complication des relations amoureuses qui, en pareille circonstance, pourraient faire l’amalgame entre l’ancien métier de Fabiola et une supposée légèreté, encline au libertinage, c’est la transformation que les nouvelles technologies sont en train de faire subir à la planète. Ici, l’acquisition d’un vieil ordinateur par Fabiola représente comme l’intrusion d’un personnage supplémentaire qui ne permet pas de communiquer plus facilement, sauf peut-être dans la séquence tendre du selfie devant la Webcam.

Incommunicabilité, solitude, il semblerait que les liens sociaux, au Chili comme ailleurs, soient bien distendus au point d’empêcher les personnes d’avoir de vraies discussions et de ne pas céder aux conventions. Pourtant, même avec son air mollasson, Fabiola tente de se mettre en relation avec sa famille, avec ses anciens amis, avec le village qui constitue à lui seul un réel personnage et on dirait qu’elle y parvient à force de pugnacité et de mélancolie, mais à quel prix ! L’amour qu’elle inspire au jeune puceau Tarentula, fils du directeur de la décharge qui tente de la séduire lui aussi, n’est peut-être lié qu’au fait qu’il se masturbe en secret sur les films érotiques dans lesquels elle a joué. Nous n’en aurons pas la certitude mais, peu à peu, par sa présence et sa pureté, Fabiola fait un retour qui rend sinon la joie de vivre, du moins le sourire à sa famille. C’est un film psychologique mais aussi social qui, comme le déclare le réalisateur dans le dossier de presse, « pointe du doigt notre société qui classe et étiquette les gens de manière irrévocable ». Début prometteur pour ce jeune réalisateur dont nous attendons maintenant la sortie de Trône pour un homme sans travail, moyen métrage actuellement en postproduction.

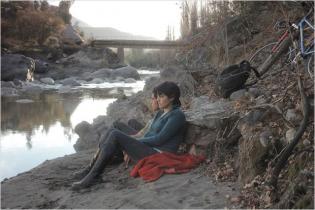

Le retour de Fabiola

Article écrit par Jean-Max Méjean

Comment refaire sa vie dans un village chilien après avoir été actrice porno à Santiago.