Non, Heath Ledger, dans le rôle du Joker pour le dernier film de Christopher Nolan, est le plus grand acteur de l’année 2008. Certes, Ledger aurait pu devenir l’un des plus grands acteurs de sa génération, et sa perte est tragique (et pas seulement pour Terry Gilliam qui se demandait bien comment terminer son film), mais il faut espérer que cette considération n’a jamais pesé dans le choix du lauréat dans sa catégorie, car le Joker de Nolan/Ledger est tout simplement l’un des personnages cinématographiques les plus impressionnants de ces dernières années.

Vous avez dit second rôle ? Bien sûr, le héros est, et sera toujours l’homme chauve-souris (Christian Bale, sobre), mais dans quelle mesure le personnage interprété par Ledger est-il secondaire ? On ne parlait que de lui, à la sortie de The Dark Knight, second volet de la saga redémarrée par Nolan : on le comparait à priori, et non sans appréhension, au Joker de Nicholson, « le vrai » selon certain, irremplaçable pour beaucoup ; mais le bruit courait déjà que sa prestation méritait à elle seule qu’on aille voir le film ; et, une fois les deux heures trente dévoilées, les réactions étaient quasi unanimes : ce Joker est impressionnant ! Il ne remplace pas le fabuleux Joker de Nicholson (pas plus que Batman : begins ne venait effacer les quatre premiers opus), il en propose une nouvelle incarnation, sans doute plus dérangeante, car plus sombre et plus humaine, une nouvelle proposition d’un personnage de comics mis en image cinématographique.

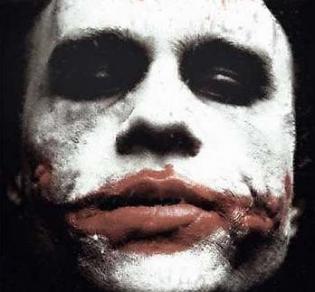

On parle ici d’« incarnation » comme si l’acteur s’enveloppait de la peau d’un personnage de papier, mais c’est réellement l’impression laissée par ce Joker : on ne reconnait plus l’élégant cow-boy de Brokeback Mountain, le spectateur est véritablement en présence du Joker. Et la prestation de Ledger est d’autant plus remarquable, qu’il ne s’agit nullement de jouer au clown hystérique derrière un maquillage élaboré, mais bien d’incarner, de donner vie à un personnage de méchant, qui plus est dans une adaptation de Batman, LE super héros par excellence. Nicholson était épatant, mais le Joker du premier Batman restait une figure, un personnage de bande-dessinée. Ici, et c’est ce qui fait froid dans le dos, à chaque apparition du Joker/Ledger, l’antagonisme est au moins aussi épais que celui du héros, déjà bien développé dans l’épisode précédent, ne serait-ce que par la dualité Bruce Wayne/Batman. Nous n’avons pas affaire à un homme derrière un masque, pas plus qu’à un comédien derrière un personnage, mais à une véritable hybridation, celle d’un méchant humain…trop humain.

On pourrait se demander si le rôle de Heath Ledger est vraiment secondaire, tant il a cessé d’être le faire-valoir du héros, pour devenir son alter ego (comme si la schizophrénie de Batman était contenue dans ce personnage de méchant), celui qui explore la frontière entre l’humain et le trop humain, car la folie n’est jamais loin, et n’épargne pas Bruce Wayne. Mais le Joker ne porte pas le film, il l’enrichit (considérablement). C’est en ce sens, qu’il est « secondaire ». Heath Ledger mérite entièrement sa récompense et le fait qu’il soit décédé dans des circonstances tragiques, ou que sa prestation ait suscité la polémique avant même la sortie du film, n’infirme en rien cette conviction.