Premiers pas dans le musée, premiers pas dans l’univers belliqueux et cadavérique de la Première Guerre Mondiale. Témoins de ce conflit : Dix, Grosz, Beckmann, Meidner, Steindhardt, artistes au psychisme évidemment ébranlé par des souvenirs chaotiques. Sur les cymaises, le regard embrasse des gravures, gouaches, lithographies baignant dans un mouvement expressionniste.

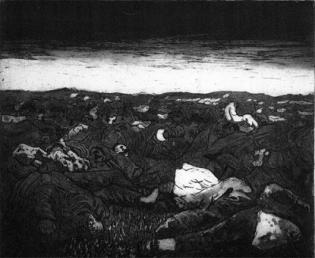

Pétries d’horreur, les œuvres se confondent avec les cris abominables des êtres agonisants et complètement disloqués. Les soldats ne se résument plus qu’à des formes confuses et inertes, à l’intérieur des tranchées sordides, via des lignes éclatées ou devant une mère hagarde et endeuillée (Grossesse, Otto Dix). Le langage pictural apparaît comme télégraphique et concis. Pas étonnant car, une fois le cataclysme des obus passé, que reste t-il de discernable ? Pas un seul vent d’espoir ne vient souffler sur les hommes. Des traces immondes et gigantesques des bombes n’apparaissent que sur le sol et dans le ciel, l’unique lueur perceptible est celle des obus. L’individu est emprisonné dans la déréliction.

A côté des trépassés, les survivants du conflit, ces gueules cassées, ravagées, énuclées et à l’équilibre tout fragile ; survivants que l’on voit disposés les uns derrière les autres dans Les Invalides de guerre de Dix ou encore dans l’effroyable Mendiant de Meidner, œuvre dans laquelle un homme, assis à même le sol, présente un visage d’une extrême monstruosité. L’humain a complètement disparu de l’expression des visages des combattants. Seul signe : leur regard, inquiet et inquiétant. Et parfois, rien. Assaut sous les gaz (Dix) témoigne du geste devenu mécanique et de la déshumanisation à travers ses soldats dont le visage a laissé place au masque à gaz déroutant.

Ce sont des mutilés et invalides de guerre qui défilent comme des machines dans les rues allemandes, dans la ville rapprochée de la fameuse Grande Prostituée, une ville correspondant au lieu de la dégénérescence du corps social. Les traits sont devenus grotesques. La caricature a pris le relais pour dénoncer les travers du monde broyé par une technologie mise au service de l’horreur. Tandis que les uns, joufflus et ventrus, fument de gros cigares et boivent du champagne coulant à flots, les autres présentent leurs bras chétifs et maigrelets, en quête de survie dans Les Brigands, série de lithographies signée Grosz. L’indigence contraste violemment avec la richesse ostentatoire de quelques-uns et la décadence triomphe partout. Les crimes abjects et glauques des prostituées sont là pour témoigner des profondes meurtrissures de la guerre et de sa folie.

L’exposition s’achève avec la montée du NSDAP, parti dont les affiches de propagande puisent dans le mythe du sacrifice et prônent un retour à la guerre puis ouvre une porte sur A l’Ouest, rien de nouveau, laissant ainsi la place au cinéma. Le septième art a été et est toujours un moyen de façonner l’opinion publique. Emprunt de subjectivité, il n’en demeure pas moins qu’il constitue ce regard posé sur cette réalité que la peinture est dans l’impossibilité de représenter, une réalité où l’enfer est outrageusement sorti de sa sphère souterraine, flanqué de toutes ses horreurs.

Documentaires et fictions apparaissent comme des actes politiques et relèvent d’un devoir de mémoire, d’une immersion dans l’Histoire où, même si l’on savait l’imagination sans bornes, personne n’’envisageait l’homme endossant les attributs du diable. 1939, la Seconde mondiale éclate et laisse derrière elle son lot d’affres et d’atrocités Aujourd’hui, la Cinémathèque de Paris propose Le Cinéma et la Shoah, programme où cette fois-ci, le spectateur pourra s’interroger sur la représentation de l’insupportable dans le septième art.