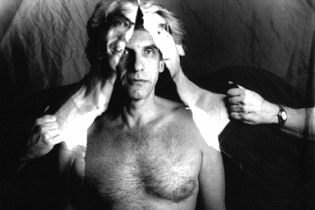

Un seul cinéaste a fait fi de ces hypothèses pour se concentrer sur la métamorphose éprouvante du corps et de ses conséquences psychologiques : David Cronenberg. Il s’est servi de la peur d’un quotidien mouvant, des recherches scientifiques, des tréfonds existentiels pour imposer un style formel unique, mélange de science-fiction et de réalisme mainstream.

Au fil d’une carrière (qui se perpétue), le cinéaste canadien explore ses sujets avec une crédibilité terrassante, un minimalisme inquiétant et une fantaisie hallucinatoire. Dès son premier long métrage Stereo (1969), la mutation du corps, son énergie entre bestialité et humanisme fascinèrent David Cronenberg. C’est par ce malaise, cette gêne et parfois le dégoût de voir des personnages pris au piège d’un corps qui devient autre, que l’on devine la prééminence avant-gardiste d’une filmographie renouvelée à chaque film par une rigueur réflexive et inventive. En quelque sorte, Cronenberg creuse le sillon de la quête identitaire, et surgit de son oeuvre un question fondamentale : qui sommes-nous ?

«Je décompose les corps pour les réassembler» explique Seth Brundle dans La Mouche (The Fly), film qui accorde la reconnaissance internationale à David Cronenberg. C’est un peu ce à quoi s’est attelé le Coin du Cinéphile cette semaine : s’aventurer, par un examen cinéphilique, dans les méandres angoissants de quatre films du cinéaste canadien. Nos rédacteurs ont disséqué la chair meurtrie de Nola dans Chromosome 3, la fantasmatique irréalité dans Videodrome, la fusion entre l’organique et le technologique de Existenz et de The Naked Lunch (Le Festin Nu), le corps muté en un autre de Seth Rundle (La Mouche – The Fly).

En ce début de saison estivale, le Coin du Cinéphile s’abreuve d’une programmation parisienne riche et éclectique, et par conséquent se lie au Laboratoire afin de flirter avec l’actualité. Le festival Paris Cinéma (du 1er au 12 juillet) s’associe au Théâtre du Châtelet pour une soirée spéciale (le 3 juillet) consacrée aux mouches inspiratrices et trans-artistiques. La pérennité de la nouvelle littéraire de George Langelan, adaptée à deux reprises sur grand écran (La mouche noire de Kurt Neumann en 1958 et The Fly de Cronenberg en 1986), continue son évolution par une surprenante mutation en spectacle scénique. C’est avec curiosité et impatience que les cinéphiles et les esthètes découvriront du 2 au 13 juillet l’opéra La Mouche, mis en scène par le réalisateur, sur une direction musicale de Domingo Placido. (www.chatelet-theatre.com)

L’actualité et l’hommage rendu a David Cronenberg arrivent également à point nommé en cette période de vacances. L’organique étant la thématique principale de David Cronenberg, les juilletistes avant d’enfermer leurs corps dans la chaleur étouffante d’un caisson métallique propulsé (ou ralenti) sur les routes, pourront aborder et percevoir d’une tout autre manière ce qui les attend sur les plages : une multitude de chairs mystérieuses, unies sur un même espace temps, mais tellement différentes, et vouées à des expérimentations singulières.

Bonne lecture à tous !

Source illustration : thephoenix.com