Toujours attaché à sa conception d’un art du réel, Godard explique ses choix de mise en scène, à l’occasion d’une rencontre avec des étudiants ou lors de discussions avec des réalisateurs et des « penseurs » de cinéma. Il faut voir le réalisateur du Mépris, l’œil espiègle et le sourire malin, justifier ses choix de montage, expliquer ses interrogations, développer sa conception du cinéma. On peut être réfractaire au cinéma de Jean-Luc Godard. On peut également ne pas être d’accord avec lui. Mais Jean-Luc Godard ne fait rien au hasard.

Non pas qu’il soit pétri de vérités mûrement établies, assis sur sa posture de maître entouré de moniteurs TV et de tables de mixage dans son chalet suisse. Au contraire. La caméra demeure toujours pour lui une porte vers « l’incertitude ». Pas de contrôle donc, mais un attachement viscéral au cinéma, une vision de l’art avec toutes ses composantes (des caméras, acteurs, techniciens à l’écran « interface »). Jean Luc Godard ne filme pas. Il met en scène. Et donc, en ordre ; selon les possibilités que lui offre le septième art. Son rapport au cinéma inclut une bonne dose de métaphysique, de polémique aussi. Une séquence du documentaire dévoile ainsi un montage d’images d’Adolf Hitler et Golda Meir qui n’a pas manqué de susciter des indignations. Jean-Luc Godard s’en fiche. Il est plus intéressé par une question de mise en scène que par la polémique.

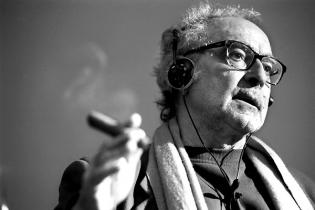

Ni résigné, ni cynique : à 75 ans (le film date de 2006), il a conservé l’idéalisme d’un jeune réalisateur et la même vigueur, la fougue de pensée du débutant qui empoigne sa première caméra. Dans une des séquences les plus marquantes de ces morceaux, il émet un avis définitif sur son statut : « Je suis un cinéaste connu, pas un cinéaste reconnu ». L’instant est émouvant, le metteur en scène ne cachant pas la blessure qu’il éprouve à n’avoir de connu que le nom. Oui, Jean-Luc Godard souffre. Malgré cela (ou à cause), il n’a rien perdu de sa force. Ni de son amour pour le cinéma.

Morceaux de rendez-vous

Morceaux de conversations est suivi d’ Ensemble et séparés – Sept rendez-vous, une série de visioconférences répartie sur trois autres dvd. De durées variées (au total 456 minutes !), ces entretiens permettent de poursuivre plus loin l’analyse des films de Jean-Luc Godard. Des leçons inestimables pour les étudiants, les critiques et plus généralement tous ceux qui ont un jour tenté décrypter le langage du cinéma. A travers des exemples tirés de sa filmographie, chaque module s’attache à décortiquer la construction d’un film, de la définition d’un personnage à l’utilisation du champ/contrechamp.

Morceaux de Conversations avec Jean-Luc Godard

Editions Montparnasse, 4 DVD.